探究活動が自己PRの最強の武器になる。具体的なエピソードの見つけ方・語り方

「自己PRで何を話せばいいか分からない」「部活や生徒会活動をしていないから、アピールできることがない」そんな悩みを抱える高校生は少なくありません。しかし、探究活動こそが、あなたの個性と能力を最も効果的にアピールできる最強の武器なのです。本記事では、探究活動から自己PRのエピソードを見つけ出し、面接官や読み手の心を掴む語り方について、具体例を交えながら詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究活動が自己PRの「最強の武器」なのか

まずは、探究活動が他の活動と比べて、なぜ自己PRに適しているのかを理解しましょう。

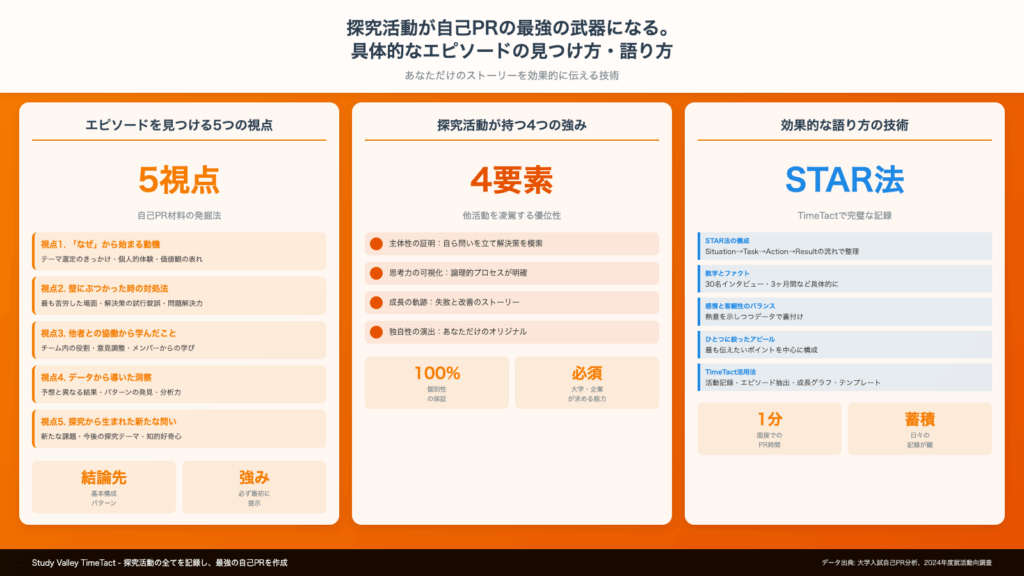

探究活動が持つ4つの強み

探究活動には、自己PRに活用できる以下の強みがあります:

1. 主体性の証明

探究活動は「自ら問いを立て、自ら解決策を模索する」プロセスです。これは、指示されて動く部活動や委員会活動とは本質的に異なり、あなたの主体性を明確に示すことができます。

2. 思考力の可視化

課題設定から仮説立案、検証、考察まで、論理的思考のプロセスが明確に表れるのが探究活動の特徴です。これにより、単なる「頑張りました」ではなく、具体的な思考力をアピールできます。

3. 成長の軌跡

探究活動は長期間にわたるため、失敗と改善、試行錯誤のストーリーが豊富にあります。これらは、あなたの成長力と粘り強さを示す絶好の材料となります。

4. 独自性の演出

探究テーマは一人ひとり異なるため、あなただけのオリジナルなエピソードを語ることができます。これは、ありきたりな自己PRとの差別化につながります。

企業や大学が求める能力と探究活動の親和性

現代の企業や大学が求める能力と、探究活動で培われる能力は高い親和性があります:

| 求められる能力 | 探究活動での具体例 |

|---|---|

| 課題発見力 | 身近な問題から研究テーマを設定した経験 |

| 情報収集・分析力 | 文献調査やフィールドワークの実施 |

| 計画実行力 | 長期的な研究計画の立案と実行 |

| 協働力 | グループ探究でのチームワーク |

| プレゼンテーション力 | 研究成果の発表経験 |

自己PRに使えるエピソードの見つけ方:5つの視点

探究活動を振り返り、自己PRに活用できるエピソードを見つけ出すための5つの視点を紹介します。

視点1:「なぜ」から始まる動機のストーリー

最も重要なのは、「なぜそのテーマを選んだのか」という動機の部分です。ここにあなたの価値観や問題意識が表れます。

【エピソードの見つけ方】

- テーマ選定時のきっかけを思い出す

- 個人的な体験や感情と結びつける

- 社会的意義を自分の言葉で語る

【具体例】

「祖母が認知症になり、家族で介護することになりました。その時、地域に十分なサポート体制がないことに気づき、『高齢者が安心して暮らせる地域づくり』をテーマに探究を始めました。この経験から、身近な人の困りごとから社会課題を見つける視点を養いました。」

視点2:壁にぶつかった時の対処法

探究活動では必ず困難に直面します。その壁をどう乗り越えたかは、問題解決力を示す絶好のエピソードになります。

【エピソードの見つけ方】

- 最も苦労した場面を特定する

- 試した解決策を時系列で整理する

- 最終的にどう解決したかを明確にする

【具体例】

「アンケート調査で回答が集まらず、計画が行き詰まりました。そこで、対面での聞き取り調査に切り替え、地域のイベントに参加して直接話を聞くことにしました。結果的に、アンケートでは得られない深い洞察を得ることができ、調査手法の重要性を学びました。」

視点3:他者との協働から学んだこと

グループ探究での経験は、チームワークやリーダーシップをアピールする材料になります。

【エピソードの見つけ方】

- チーム内での自分の役割を明確にする

- 意見の対立をどう解決したか振り返る

- メンバーから学んだことを言語化する

【具体例】

「5人のメンバーで意見が分かれた時、私は各自の意見を可視化するマインドマップを作成し、共通点を見つける役割を担いました。異なる視点を統合することで、より良いアイデアが生まれることを実感しました。」

視点4:データや事実から導いた洞察

探究活動で得たデータや調査結果から、独自の発見や洞察を得た経験は、分析力をアピールできます。

【エピソードの見つけ方】

- 予想と異なった結果に注目する

- データから見えてきたパターンを整理する

- 新たな仮説や提案につなげた部分を探す

【具体例】

「商店街の活性化を調査した際、来客数が多い店舗ほど、SNS活用率が低いという逆説的な結果が出ました。詳しく分析すると、リピーター客との直接的なコミュニケーションを重視していることが分かり、デジタルとアナログの使い分けの重要性を学びました。」

視点5:探究から生まれた新たな問い

探究活動の成果だけでなく、そこから生まれた新たな疑問や興味は、知的好奇心の高さを示します。

【エピソードの見つけ方】

- 研究を通じて新たに気づいた課題を挙げる

- 今後深めたいテーマを具体化する

- 大学や社会でどう発展させたいか考える

【具体例】

「食品ロス削減の研究を通じて、消費者心理と環境行動のギャップに興味を持ちました。今後は心理学の観点から、人々の行動変容を促す方法を探究したいと考えています。」

エピソードを効果的に語るための構成法

良いエピソードがあっても、伝え方次第で印象は大きく変わります。ここでは、効果的な語り方の構成を解説します。

STAR法による構造化

自己PRの定番手法であるSTAR法を探究活動に応用します:

- S(Situation)状況:探究活動を始めた背景

- T(Task)課題:取り組んだテーマと目標

- A(Action)行動:具体的に実施したこと

- R(Result)結果:得られた成果と学び

【STAR法を使った例】

S:「地元の伝統工芸品の後継者不足を知り、危機感を覚えました」

T:「若者に伝統工芸の魅力を伝える方法を探究することにしました」

A:「職人へのインタビュー、若者100人へのアンケート、SNSでの情報発信を実施」

R:「体験型ワークショップの提案が採用され、参加者の8割が『興味を持った』と回答。伝統と革新の融合の重要性を学びました」

数字とファクトで説得力を高める

抽象的な表現を避け、具体的な数字や事実を盛り込むことで、説得力が格段に上がります:

【Before】

「たくさんの人にインタビューして、いろいろな意見を聞きました」

【After】

「3ヶ月間で地域住民25名、行政担当者3名、専門家2名の計30名にインタビューを実施し、延べ45時間の聞き取り調査を行いました」

感情を込めつつ、客観性を保つ

熱意を示すことは大切ですが、感情的になりすぎず、客観的な視点も忘れないことが重要です:

- 「すごく大変でした」→「計画の見直しを3回行う必要がありました」

- 「みんなが喜んでくれました」→「アンケートで満足度85%という評価を得ました」

- 「とても勉強になりました」→「3つの重要な気づきを得ることができました」

シーン別:探究活動を活かした自己PRの実例

実際の場面を想定して、探究活動を活かした自己PRの例を紹介します。

大学入試の志望理由書での活用例

【経済学部志望の例】

「高校の探究活動で『地方創生とシェアリングエコノミー』をテーマに研究しました。過疎地域でのカーシェアリング導入の可能性を検証し、住民の移動ニーズと事業採算性のバランスという課題に直面しました。この経験から、経済理論と地域の実情を結びつける重要性を学び、貴学で地域経済学を専攻したいと考えています。特に、○○教授の『地域内経済循環』の研究に強い関心があり、探究活動で得た実地調査のスキルを活かして、理論と実践を融合させた研究に取り組みたいです。」

就職活動のエントリーシートでの活用例

【IT企業志望の例】

「学生時代に最も力を入れたのは、探究活動での『AIを活用した高齢者見守りシステム』の研究です。プログラミング未経験から始め、独学でPythonを習得し、簡易的なプロトタイプを作成しました。技術的な壁に何度もぶつかりましたが、オンラインコミュニティで質問し、試行錯誤を重ねることで完成させました。この経験から、新しい技術への挑戦を恐れず、自ら学び続ける姿勢を身につけました。貴社でも、急速に進化する技術に柔軟に対応し、社会課題の解決に貢献したいと考えています。」

面接での口頭PRの例

【1分間の自己PR例】

「私の強みは、現場の声を聞き、本質的な課題を見つける力です。探究活動で『若者の投票率向上』をテーマに研究した際、当初はSNSでの啓発活動を考えていました。しかし、同世代100人へのインタビューを通じて、問題は関心の低さではなく、投票所へのアクセスの悪さにあることを発見しました。そこで、移動期日前投票所の設置を提案し、実際に地元選挙管理委員会で検討していただけることになりました。この経験から、思い込みを排除し、データと現場の声から真の課題を見つけることの重要性を学びました。」

よくある失敗パターンと改善方法

探究活動を自己PRに活用する際の、よくある失敗パターンと改善方法を紹介します。

失敗1:専門用語の多用

【問題点】

探究内容に詳しくなりすぎて、専門用語を多用してしまう。

【改善方法】

中学生でも理解できる言葉で説明する。専門用語を使う場合は、必ず簡単な説明を加える。

失敗2:プロセスより結果ばかりを強調

【問題点】

「優秀賞を受賞しました」など、結果だけをアピールしてしまう。

【改善方法】

どのような工夫や努力をしたか、プロセスを中心に語る。結果は付随的に述べる程度に留める。

失敗3:個人の成長が見えない

【問題点】

研究内容の説明に終始し、自分がどう成長したかが伝わらない。

【改善方法】

「以前の自分」と「探究後の自分」を対比させ、具体的な変化や成長を示す。

失敗4:エピソードが長すぎる

【問題点】

詳しく説明しようとして、話が冗長になってしまう。

【改善方法】

最も伝えたいポイントを1つに絞り、それを中心に構成する。詳細は質問された時に答える。

Study Valley TimeTactで探究活動を「武器」に変える

探究活動を効果的な自己PRに変えるためには、日頃からの記録と振り返りが不可欠です。

TimeTactが提供する自己PR支援機能

Study Valley TimeTactは、探究活動を自己PRに活用するための以下の機能を提供します:

- 活動記録の蓄積:日々の探究活動を時系列で記録

- エピソード抽出機能:キーワード検索で関連エピソードを抽出

- 成長の可視化:スキルや能力の向上をグラフで表示

- PRテンプレート:目的別の自己PR作成をサポート

自己PRの質を高める活用方法

TimeTactを使えば、以下のような形で自己PRの質を高められます:

- 定期的な振り返り:月次レポート機能で成長を記録

- エピソードバンク:印象的な出来事をタグ付けして保存

- 他者評価の記録:先生や仲間からのフィードバックを蓄積

- 成果物の管理:レポートや発表資料を一元管理

まとめ:あなたの探究活動は唯一無二の財産

探究活動を自己PRに活用するポイントをまとめます:

- 探究活動は最強の自己PR材料:主体性、思考力、成長力を具体的に示せる

- 5つの視点でエピソードを発掘:動機、困難克服、協働、洞察、新たな問い

- STAR法で構造化して語る:状況→課題→行動→結果の流れで整理

- 具体的な数字と事実を盛り込む:説得力を高める

- プロセスと成長を中心に:結果よりも学びを重視

探究活動は、あなたにしか語れない唯一無二のストーリーです。その経験を適切に言語化し、効果的に伝えることで、必ず相手の心を動かすことができます。Study Valley TimeTactを活用しながら、あなたの探究活動を最強の武器に変えていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。