探究の「過程(プロセス)」をどう評価する?成果物だけでは測れない生徒の成長

探究学習の評価において、多くの教員が直面する課題があります。それは、最終的な成果物やプレゼンテーションの出来栄えだけでなく、生徒が探究活動を通じてどのように成長したかという「プロセス」をいかに評価するかということです。見た目が華やかな成果物を作れなかった生徒でも、実は深い学びと成長を遂げている場合があります。本記事では、探究活動のプロセス評価の重要性と、具体的な評価手法について詳しく解説します。

」をどう評価する?成果物だけでは測れない生徒の成長-1024x576.png)

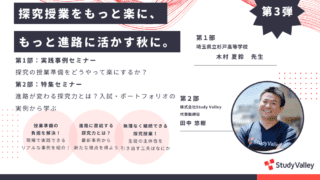

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜプロセス評価が重要なのか?成果物評価の限界

従来の教育では、テストの点数や提出物の完成度といった「結果」で生徒を評価することが一般的でした。しかし、探究学習においては、この評価方法だけでは生徒の本質的な成長を見逃してしまう危険性があります。

成果物の質と学びの深さは必ずしも一致しない

探究学習における最大の誤解の一つは、「立派な成果物=深い学び」という短絡的な評価です。実際の教育現場では、以下のような事例がよく見られます:

- プレゼンテーションは苦手だが、地道な調査と深い考察を重ねた生徒

- 保護者の支援で見栄えの良い成果物を作ったが、自身の理解は浅い生徒

- 失敗を繰り返しながらも、試行錯誤の中で重要な気づきを得た生徒

- 最終成果は未完成でも、問いの立て方に大きな成長が見られた生徒

これらの例が示すように、表面的な成果物の評価だけでは、生徒の真の成長や努力を適切に評価することができません。

プロセス評価が育む生徒の成長マインド

スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授の研究によると、努力や過程を評価されることで、生徒は「成長マインドセット」を獲得しやすくなります。プロセスを重視した評価は、以下のような効果をもたらします:

- 挑戦への意欲向上:失敗を恐れず、難しい課題に挑戦するようになる

- 粘り強さの育成:すぐに結果が出なくても、継続して取り組む姿勢が身につく

- メタ認知能力の向上:自分の学習過程を振り返り、改善する力が育つ

- 内発的動機づけの強化:他者との比較ではなく、自己の成長に焦点を当てるようになる

プロセス評価で見るべき5つの観点

では、具体的にどのような観点でプロセスを評価すればよいのでしょうか。実践的な評価の観点を5つ紹介します。

1. 問いの深化プロセス

探究学習の出発点は「問い」です。最初に立てた問いがどのように変化し、深まっていったかを評価することは非常に重要です。

評価のポイント:

- 漠然とした疑問から具体的な問いへの変化

- 調査を通じて新たに生まれた問い

- 問いの修正・再設定の理由と過程

- 複数の視点から問題を捉え直す力

2. 情報収集と批判的思考の発展

情報をただ集めるだけでなく、その情報をどのように評価し、活用したかというプロセスを見ることが大切です。

評価のポイント:

- 情報源の信頼性を判断する基準の確立

- 複数の情報源からの情報を比較・検証する姿勢

- 情報の取捨選択の理由と根拠

- 情報から新たな視点を見出す創造性

3. 試行錯誤と改善のサイクル

探究活動では、失敗や行き詰まりをどのように乗り越えたかというプロセスこそが重要な学びとなります。

評価のポイント:

- 失敗から学んだことの言語化

- 改善策の立案と実行

- フィードバックを活かす姿勢

- 柔軟な方向転換と理由の説明

4. 協働とコミュニケーションの成長

グループでの探究活動では、他者との関わりの中でどのような成長があったかを評価します。

評価のポイント:

- 意見の相違を建設的に解決する過程

- 他者の視点を取り入れて考えを深める力

- 自分の考えを分かりやすく伝える努力

- チーム内での役割の変化と貢献

5. 自己理解とメタ認知の深まり

探究活動を通じて、自分自身についてどのような発見があったかを評価することも重要です。

評価のポイント:

- 自分の興味・関心の変化への気づき

- 自分の強みと課題の認識

- 学習方法の改善と工夫

- 将来の目標との関連づけ

実践的なプロセス評価の方法とツール

プロセス評価を効果的に行うためには、適切な方法とツールの活用が不可欠です。ここでは、実際の教育現場で活用できる具体的な手法を紹介します。

1. 探究ジャーナル(振り返りノート)の活用

日々の活動記録と振り返りを蓄積する「探究ジャーナル」は、プロセス評価の基本ツールです。

効果的な活用方法:

- 週次での振り返り記入を習慣化

- 「今週の発見」「困ったこと」「次週の目標」の3項目で構成

- 図や写真も含めた多様な記録方法を認める

- 教員からの定期的なフィードバックコメント

2. ルーブリックを用いた段階的評価

プロセス評価のためのルーブリックを作成し、生徒と共有することで評価の透明性を確保します。

ルーブリック作成のポイント:

- 発展段階を4~5段階で設定(例:導入期→探索期→深化期→統合期)

- 各観点について具体的な行動指標を明示

- 生徒の自己評価と教員評価を併用

- 定期的な見直しと改善

3. ポートフォリオ評価の実施

探究活動の全過程を記録したポートフォリオを作成し、成長の軌跡を可視化します。

ポートフォリオに含める要素:

- 初期の問いと最終的な問いの比較

- 調査メモや下書き、失敗作も含めた制作過程

- 他者からのフィードバックとそれへの対応

- 各段階での自己評価と振り返り

4. 面談による対話的評価

定期的な個別面談を通じて、生徒の内面的な成長や気づきを引き出すことができます。

効果的な面談の進め方:

- 「なぜそう考えたの?」という開かれた質問を中心に

- 生徒の話を傾聴し、共感的に応答

- 成長した点を具体的に言語化して伝える

- 次の目標を生徒自身に設定させる

5. ピアレビューの導入

生徒同士が互いの探究プロセスを評価し合うピアレビューは、メタ認知能力の向上にも効果的です。

ピアレビューの実施方法:

- 評価の観点を明確にしたチェックシートの提供

- 建設的なフィードバックの仕方を事前指導

- 良い点を必ず含めるルールの設定

- レビュー後の対話時間の確保

Study Valley TimeTactで実現する包括的なプロセス評価

探究学習のプロセス評価を効果的に実施するためには、活動の記録、評価、フィードバックを一元管理できるシステムが必要です。Study Valley TimeTactは、教員の評価業務を支援し、生徒の成長を可視化する機能を提供します。

デジタル探究ジャーナル機能

TimeTactのデジタル探究ジャーナル機能により、生徒は日々の活動をスマートフォンやタブレットから簡単に記録できます。写真や動画、音声メモも含めた多様な記録が可能で、教員はリアルタイムで生徒の活動を把握し、適切なタイミングでフィードバックを提供できます。

カスタマイズ可能なルーブリック評価

学校や教科の特性に応じて評価基準をカスタマイズできるルーブリック機能を搭載。プロセス評価の観点を細かく設定し、生徒の成長を多面的に評価することができます。また、生徒も同じルーブリックで自己評価を行えるため、評価の透明性が確保されます。

成長の可視化とレポート生成

蓄積されたデータから生徒一人ひとりの成長グラフや評価レポートを自動生成。保護者面談や進路指導でも活用でき、生徒の努力と成長を具体的に示すことができます。時系列での変化も確認できるため、長期的な成長の把握が容易になります。

協働学習の記録と評価

グループ活動における個人の貢献度や協働スキルの成長も記録・評価できます。誰がどのような役割を果たし、どのように成長したかを可視化することで、より公平で納得感のある評価が可能になります。

まとめ:プロセス評価で生徒の可能性を最大限に引き出す

探究学習におけるプロセス評価は、単なる評価手法の一つではありません。それは、生徒一人ひとりの成長を丁寧に見守り、その可能性を最大限に引き出すための教育的アプローチです。成果物の出来栄えだけでなく、問いの深化、試行錯誤、協働、自己理解といったプロセスに着目することで、すべての生徒が自己の成長を実感できる探究学習が実現します。

プロセス評価の実施には、適切なツールと継続的な記録が不可欠です。Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、教員の評価負担を軽減しながら、より質の高いプロセス評価を実現できます。探究学習の真の価値は、生徒が自ら学び、成長し続ける力を身につけることにあります。プロセス評価は、その力を育むための重要な鍵となるのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

」をどう評価する?成果物だけでは測れない生徒の成長.jpg)