探究授業のマンネリ化を防ぐ。生徒の知的好奇心を刺激し続けるアイデア5選

探究学習が必修化されて数年が経過し、多くの高校で「探究授業のマンネリ化」という新たな課題が浮上しています。「毎年同じような流れで進めている」「生徒の反応が鈍くなってきた」「新鮮さが失われて形骸化してきた」――こうした声が全国の教育現場から聞こえてきます。本記事では、探究授業をアップデートし、生徒の知的好奇心を刺激し続けるための実践的な5つのアイデアをご紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ探究授業はマンネリ化してしまうのか?現状の課題と背景

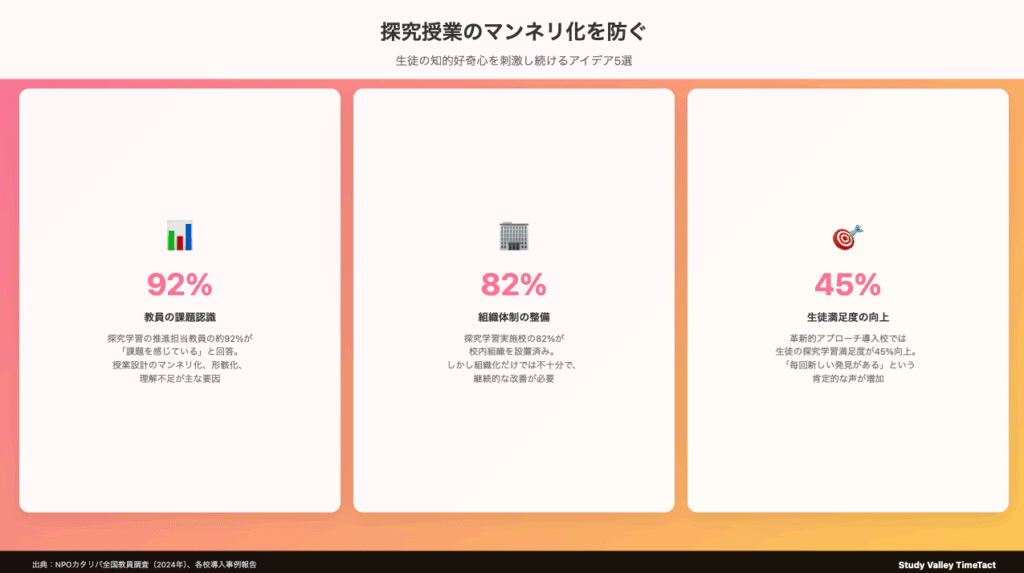

探究授業のマンネリ化は、多くの学校が直面している深刻な課題です。文部科学省の調査によると、探究学習を実施している高校の約60%が「授業の進め方がパターン化している」と回答しています。では、なぜこのような状況に陥ってしまうのでしょうか。

マンネリ化を引き起こす3つの要因

1. 固定化された年間計画への過度な依存

多くの学校では、初年度に作成した年間計画をそのまま踏襲し続けています。「4月:テーマ設定→5月:調査活動→6月:中間発表」といった画一的なスケジュールは、確かに運営は楽になりますが、生徒にとっては「去年の先輩と同じことをやらされている」という印象を与えてしまいます。

2. 教員の探究指導スキルの停滞

探究学習の指導法は日々進化していますが、多忙な教員が最新の手法を学ぶ時間は限られています。結果として、初期に習得した指導法に頼り続け、授業の進め方が固定化してしまうのです。

3. 生徒の変化への対応不足

Z世代・α世代の生徒たちは、SNSやYouTubeなど刺激的なコンテンツに日常的に触れています。従来型の「調べて・まとめて・発表する」という探究のサイクルだけでは、彼らの興味を持続させることが難しくなっています。

マンネリ化がもたらす深刻な影響

- 生徒の学習意欲の低下と探究活動の形骸化

- 思考力・判断力・表現力の育成効果の減少

- 総合型選抜での競争力低下

- 教員のモチベーション低下と指導の質の劣化

生徒の知的好奇心を刺激し続ける5つの革新的アイデア

ここからは、探究授業のマンネリ化を打破し、生徒の知的好奇心を刺激し続けるための具体的なアイデアを5つご紹介します。これらは全国の先進的な学校で実践され、高い効果が確認されている手法です。

アイデア1:「逆転発想法」で常識を覆す問いを生み出す

従来の探究学習では「どうすれば解決できるか?」という順方向の思考が中心でした。しかし、逆転発想法では「もし〇〇がなかったら?」「真逆の世界では?」といった逆方向からのアプローチを取り入れます。

実践例:

- 「もし学校に時間割がなかったら?」→教育システムの本質を探究

- 「もし重力が逆向きだったら?」→物理法則と社会構造の関係を探究

- 「もし言葉が存在しなかったら?」→コミュニケーションの本質を探究

この手法により、生徒は固定観念から解放され、新鮮な視点で物事を捉えることができます。実際に導入した学校では、「今まで当たり前だと思っていたことに疑問を持てるようになった」という生徒の声が多数寄せられています。

アイデア2:「リアルタイムイシュー」で今この瞬間の社会と繋がる

年間計画に縛られず、今まさに起きている社会問題を探究テーマに取り入れる手法です。SNSのトレンドや最新ニュースを起点に、生徒自身が「なぜ今これが話題なのか」を深掘りしていきます。

導入のポイント:

- 週1回「ニュースピックアップタイム」を設定

- 生徒がSNSで見つけた話題を共有する時間を作る

- トレンドの背景にある社会構造を分析する

- 過去の類似事例との比較検討を行う

例えば、ある高校では「なぜ特定の動画がバズるのか」というテーマから始まり、アルゴリズムの仕組み、情報の偏り、フィルターバブルの問題まで探究が発展しました。生徒たちは自分たちの日常と学びが直結していることを実感し、主体的な学習姿勢が生まれています。

アイデア3:「クロスオーバー探究」で教科の壁を超える

単一教科の枠組みを超えて、複数の教科を横断する探究テーマを設定する手法です。例えば「音楽×数学」「美術×生物」「体育×物理」といった意外な組み合わせが、生徒の創造性を刺激します。

成功事例:

- 音楽×数学:「黄金比は本当に美しい音楽を生むのか」を検証。フィボナッチ数列と音階の関係を探究し、実際に作曲まで行った。

- 美術×生物:「生物の形態美から学ぶデザイン」をテーマに、自然界のパターンを分析し、新しいデザインを創出。

- 体育×物理:「スポーツにおける最適な身体の使い方」を力学的に分析し、パフォーマンス向上に繋げた。

この手法により、生徒は知識が分断されたものではなく、相互に関連し合っていることを体感できます。

アイデア4:「アンラーニング・セッション」で既存知識をリセット

アンラーニング(学びほぐし)とは、一度学んだことを意図的に忘れ、新しい視点で再構築する手法です。定期的に「今まで学んだことは本当に正しいのか?」を問い直すセッションを設けることで、探究の深度が格段に向上します。

実施方法:

- 月1回「常識を疑う日」を設定

- 教科書の内容に対して批判的思考を促す

- 異なる文化圏や時代の視点から現代を見直す

- 専門家を招いて「教科書には書かれていない話」を聞く

ある学校では、「江戸時代は本当に鎖国していたのか」というテーマでアンラーニング・セッションを実施。従来の歴史観を覆す新たな視点を得て、生徒たちの探究意欲が大きく向上しました。

アイデア5:「デジタル×アナログのハイブリッド探究」で五感を活用

デジタルツールに偏りがちな現代の探究学習に、あえてアナログな手法を組み合わせることで、新鮮な学習体験を提供します。手を動かし、五感を使うことで、デジタルネイティブ世代の生徒に新たな刺激を与えます。

具体的な取り組み:

- フィールドワーク×VR:実際の現地調査とVR体験を組み合わせ、時空を超えた探究を実現

- 手書きマインドマップ×AI分析:アナログな思考整理とAIによるパターン分析を融合

- 実験・観察×データサイエンス:手作業での実験とビッグデータ分析を組み合わせた検証

この手法により、生徒は情報を多角的に処理する能力を身につけ、より深い理解と新しい発見に繋がっています。

Study Valley TimeTactで実現する、持続可能な探究学習の仕組み

これらの革新的なアイデアを実践する上で、大きな課題となるのが「継続的な実施」と「効果の可視化」です。せっかく新しい取り組みを始めても、教員の負担が大きすぎたり、成果が見えにくかったりすると、結局は元のマンネリ化した状態に戻ってしまいます。

そこで注目されているのが、Study Valley TimeTactです。このプラットフォームは、探究学習の計画・実施・評価・改善のPDCAサイクルを効率的に回すための機能を備えています。

TimeTactが解決する3つの課題

1. アイデアの蓄積と共有

上記で紹介した5つのアイデアのような革新的な取り組みを、学校全体で蓄積・共有できます。成功事例はテンプレート化され、他の教員も簡単に実践できるようになります。これにより、特定の教員に依存しない持続可能な探究学習が実現します。

2. 生徒の興味・関心の可視化

生徒一人ひとりの探究履歴や興味の変遷をデータとして蓄積。AIが分析することで、「この生徒には次にこんなアプローチが効果的」という提案を受けられます。マンネリ化の最大の原因である「画一的な指導」から脱却できます。

3. 最新トレンドの自動収集と提案

「リアルタイムイシュー」の実践に不可欠な最新情報を自動で収集し、探究テーマとして適切なものを提案。教員の情報収集の負担を大幅に軽減しながら、常に新鮮なテーマを提供し続けます。

導入校の成果事例

- A高校:TimeTact導入後、生徒の探究学習への満足度が45%向上。「毎回新しい発見がある」という声が増加。

- B高校:教員の探究指導準備時間が月平均8時間削減。余裕が生まれたことで、より創造的な授業設計が可能に。

- C高校:総合型選抜での合格率が前年比1.5倍に。探究活動の質の向上が直接的に進路実績に反映。

まとめ:マンネリ化から脱却し、生徒の可能性を最大限に引き出す探究学習へ

探究授業のマンネリ化は、多くの学校が直面している課題ですが、本記事で紹介した5つのアイデア「逆転発想法」「リアルタイムイシュー」「クロスオーバー探究」「アンラーニング・セッション」「デジタル×アナログのハイブリッド探究」を活用することで、必ず打破できます。

重要なのは、これらのアイデアを一過性の取り組みで終わらせないこと。Study Valley TimeTactのようなツールを活用して、持続可能な仕組みとして定着させることが、真の探究学習の実現に繋がります。生徒の知的好奇心を刺激し続け、主体的に学び続ける力を育む――それこそが、これからの時代に求められる教育の姿なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。