この記事は経済産業省運営「STEAMライブラリー – 未来の教室」のコンテンツ事業者様に、教材の詳しい内容や使い方のアドバイス、STEAM教育に対する想いなどを取材する連載企画です。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

避難所のリアルや農業から「新しい人間力」を学ぶ。ハーバード大進学者も育てたノウハウを教材に

海城中学高等学校(以下、海城)は2021年で創立130年を迎える、東京の私立中高一貫校です。

都内有数の進学校として東京大学を始め、有名大学へ多数の生徒を送り出す一方、過去には「東大留年率ワーストワン」という評価を受けた時期もありました。

しかし、熱意を持った先生たちの努力で「新しい学力」「新しい人間力」を育てる学校改革が行われ、受験一辺倒の教育から脱却。2020年にはハーバード大学進学者輩出へつながり、海城が実践する「探究学習」「PA(プロジェクトアドベンチャー)」「DE(ドラマエデュケーション)」などの教育手法にも注目が集まっています。

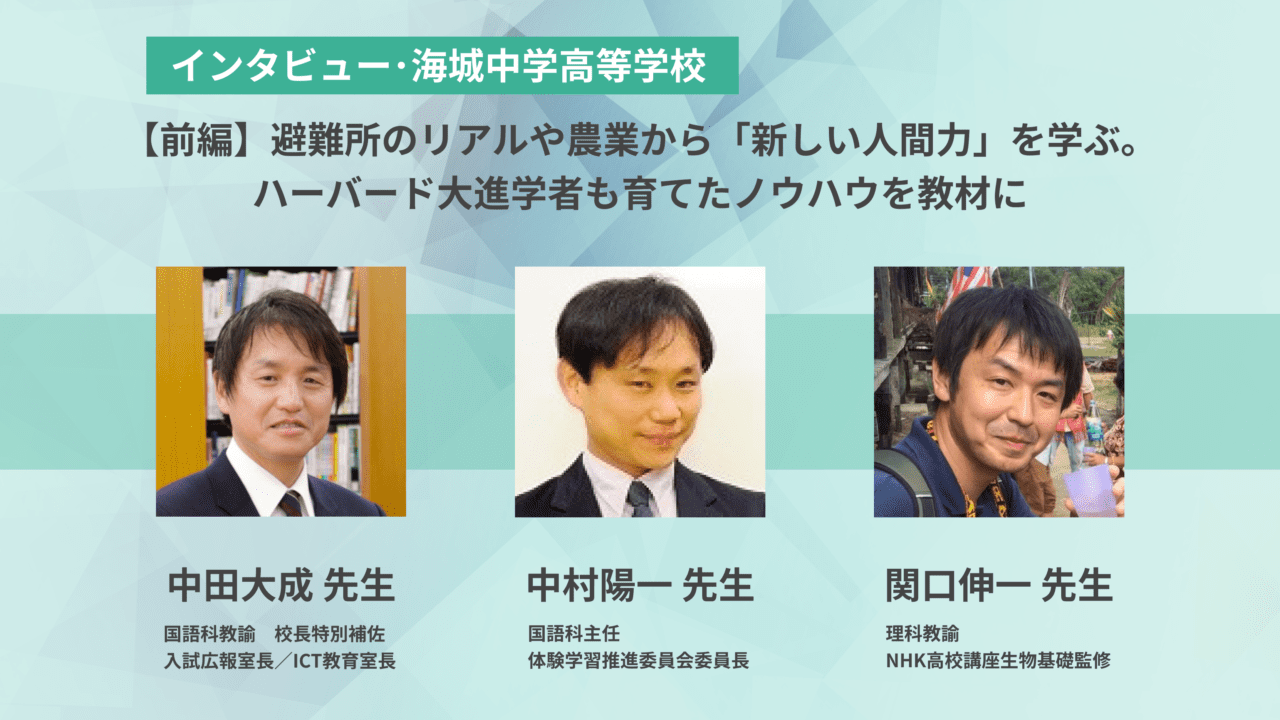

今回は、学校改革の立役者でもある中田先生、中村先生、関口先生にお話しを伺いました。

インタビューでは、海城の教育ノウハウがたくさん詰まったSTEAMライブラリーのコンテンツについてはもちろん、海城の教育現場のお話しも。反発があった中、先生たちがどのような熱意で行動し改革を成し遂げたか、生徒たちが探究学習を通じてどう成長していくのか、これからチャレンジしたいことなど、たっぷりとお話を聞かせていただきました。

プロフィール

中田大成 先生

国語科教諭/校長特別補佐/入試広報室長/ICT教育室長/2013~14年 文部科学省・国際バカロレア日本アドバイザリー委員会委員/

2003年から2008年まで校内の企画立案機関「将来構想検討委員会」の委員長として、第二期の学校改革を主導されました。

中村陽一 先生

国語科主任/体験学習推進委員会委員長/青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラム修了/

演劇的手法を用いた教育プログラムの導入において中心的な役割を果たされ、演劇ワークショップのデザインを主に担当されています。

関口伸一 先生

理科教諭 / NHK高校講座生物基礎監修/

2009年から生物部の生徒と狭山丘陵で里山保全活動を行われています。生物部で生徒の研究の指導をなされる一方、KSプロジェクト「イマ・ゼミ!」では、様々な社会課題に向き合う取り組みもなされています。

STEAMライブラリのコンテンツ紹介

防災教育〜災害に対してどのように向き合うか〜

災害を正しく恐れ、主体的に防災に取り組み、災害の際に地域社会においてどのようにふるまうべきか、学べる教材です。

農業と生物多様性の保全を両立するには?

持続可能な農業や農業と生物多様性保全の両立について学び、正解のない課題について探究し、自分なりの答えを見つけ出すことを目的としています。WWFジャパン(世界自然保護基金)と共同で作られました。

災害現場のリアルな課題を目にして

関口先生が海城のKSプロジェクト(カリキュラムを超えた主体的な学びを経験する特別講座)で生徒と被災地ボランティア活動を行っていたことから、中田先生と関口先生が経済産業省へ提案兼相談に行きました。そこで関口先生と生物部が長年取り組んでいる「北野の谷戸の保全活動」にも話が及び、防災教育とともに「農業と生物多様性」の教材づくりにも取り組むことになったそうです。

海城中学高等学校、30年に及ぶ改革の軌跡

中田先生が「ぼくらなら作れるのではないか」と思われた背景には、海城が30年に亘り取り組んできた学校改革があります。そこで培った「新しい学力」、「新しい人間力」を育てる教育が、今回ライブラリーに提供されているSTEAM教材に活かされているのです。

しかし学校改革と一言でいっても、それを成し遂げるには一筋縄ではいかない苦労がありました。

「東大留年率ワーストワン」と言われて・・・

「社会に役立つ人間」を育てなければならない

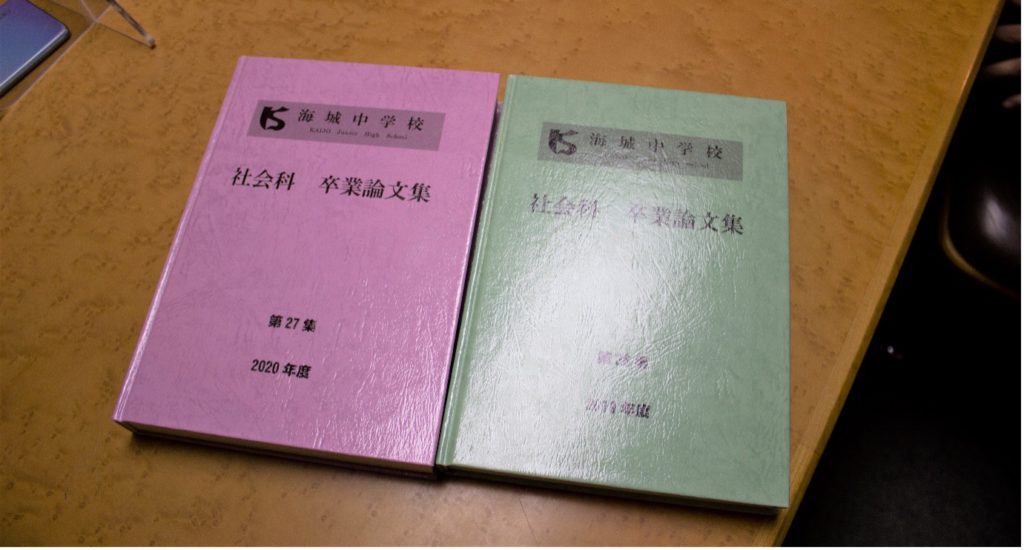

中学で大学レベルの論文を書き上げる!探究学習で「新しい学力」を

時代の変化を察知、体験学習に「新しい人間力」育成の活路を見出す

非認知能力とは・・・意欲、協調性、粘り強さ、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション能力といった、測定できない能力。学力(認知能力)と対照して用いられる。集団での行動の中での困難や失敗、挫折などの経験を通して養われるものが多い。

「PA」と「DE」でコミュニケーションとコラボレーションのイロハを学ぶ

プロジェクトアドベンチャー(PA)とは・・・未知の世界に挑戦する「アドベンチャー(冒険)」を核とした体験学習プログラム。チームで課題に挑み、人間として成長するための「気づき」を得ながら、仲間と信頼関係を築き、コミュニケーション能力やコラボレーション能力、想像力を高める。

ドラマエデュケーション(DE)とは・・・「ドラマ(演劇)」の手法を用いて体験的に行われる教育プログラム。グループで演劇を創作、発表する過程で、他者を見出し、自己の身体やこころを感じながら、価値観の違いを尊重する対話的コミュニケーションの方法や効果的なプレゼンテーションを学ぶ。

「喜んでもらって初めて価値がある」30年かけて育んだ海城生のホスピタリティ

海城の生徒は模擬国連の世界大会にも出場している。日本の男子生徒では初の事務総長賞を受賞した山田健人さん(写真2枚目)は2020年にハーバード大学へ進学を果たした。

中田先生は「海城で培われた人をまとめる人間力・交渉力が世界の舞台で評価された。その能力は世界でも十分戦えるレベルにある」と自信を見せる。

「進学実績が減ったらどうする」改革の副作用をどう乗りこえたのか

教師の実存を問う「どうしてもこれをやりたい」

後編に続く・・・

後編では、先生たちがどのような熱意で行動し、学校改革の副作用を乗り越えたか、コンテンツ利用のポイントと注意点、そして海城がこれからどういうことにチャレンジしていくのかを伺います。

田中悠樹 (インタビュワー)

「STEAMライブラリー」システム構築事業者である株式会社 StudyValleyの代表取締役

2011年にゴールドマンサックス証券テクノロジー部に新卒入社。株式会社リクルートホールディングスでは海外のVCを担当。

2020年に株式会社StudyValleyを設立。オンライン学習サービス「アンカー」や業務・学習支援ソフト「TimeTact」の開発や運営を行う。創業1年目でSTEAMライブラリーのシステム構築事業を受託。

STEAMライブラリーとは

経済産業省「未来の教室」が運営する、STEAM教育を通じてSDGsに掲げられる社会課題の解決手法を学べるオンライン図書館

[my_ogp url=’https://www.steam-library.go.jp/content/3′]

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。