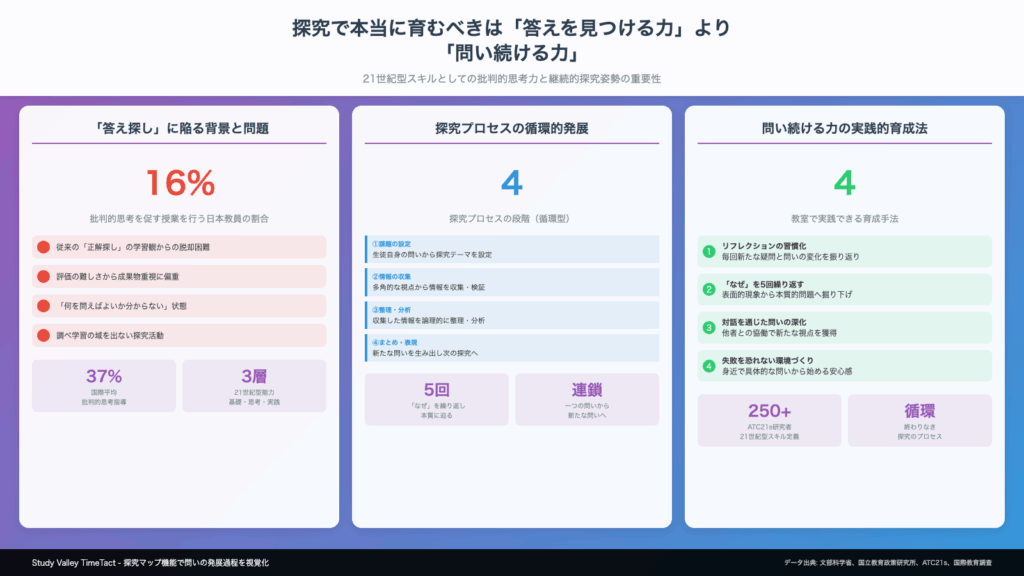

探究で本当に育むべきは「答えを見つける力」より「問い続ける力」

探究学習が本格的にスタートして数年が経ちますが、多くの高校で「正解を見つけること」に重点を置いた指導が行われています。しかし、探究学習は、自ら問いを立てて、それに対して答えていく学習です。その本質は、答えを見つけることではなく、問い続ける力を育むことにあるのです。生徒たちが社会に出たとき、直面する課題の多くに明確な正解は存在しません。だからこそ、問い続ける姿勢こそが、これからの時代を生き抜く最も重要な力となります。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ「答え探し」に陥ってしまうのか?探究学習の落とし穴

多くの探究学習が「調べ学習」で終わってしまう背景には、根深い問題があります。調べ学習はテーマを決める過程よりも、与えられた課題について情報を集め、整理し、相手に伝わりやすいようまとめるスキルが求められます。長年の教育文化の中で、「問題には必ず正解がある」という前提で学習してきた生徒や教員にとって、答えのない問いに向き合うことは容易ではありません。

また、評価の難しさも「答え探し」を助長する要因の一つです。明確な正解がない探究活動を、どのように評価すればよいのか。この不安から、つい「調べた情報の量」や「発表の完成度」といった、目に見える成果物に評価の重点を置いてしまいがちです。

さらに、「問い」を立てられないということは、探究学習のスタートが切れていないという根源的な問題だといえるのです。生徒自身が「何を問えばよいのか分からない」という状態では、探究は調べ学習の域を出ることができません。

従来の学習観からの脱却が必要

従来の教科学習では、教師が設定した問いに対して、生徒が正解を見つけることが求められてきました。しかし、探究学習では、あらかじめ決められた正解がない中で答えを考え出す活動を通して、導き出した結果だけでなく、どうやってそこにたどり着いたのかのプロセスが非常に重視されます。

この転換は、生徒だけでなく教員にとっても大きな挑戦です。「正しい答えを教える」という役割から、「生徒の問いを引き出し、深める」という役割への変化は、教育観そのものの転換を意味します。

「問い続ける力」が切り拓く、生徒の無限の可能性

では、なぜ「答えを見つける力」より「問い続ける力」が重要なのでしょうか。問いを立てる力の重要性は様々な関係者から指摘されており、例えばAmazon創業者のジェフ・ベゾスを含む起業家72名と、企業の役員/シニア・マネージャー310名を対象とした研究結果でも、「仕事の効率や生産性を高める」「新しいアイデアを生み出す」という声が上がっています。

問いを深めることで生まれる学びの連鎖

一つの問いから始まった探究は、新たな問いを生み出します。例えば、「なぜ地域の商店街が衰退しているのか」という問いから始まった探究が、「人々の消費行動はどう変化したのか」「地域コミュニティの役割とは何か」「持続可能な地域経済とは」といった、より深い問いへと発展していきます。

探究のプロセスは「①課題の設定」「②情報の収集」「③整理・分析」「④まとめ・表現」の4段階に分けられます。しかし重要なのは、このプロセスが循環的であることです。一度の探究で終わりではなく、新たな問いを立てて次の探究へと進んでいく。この繰り返しこそが、生徒の思考力を深め、学びへの主体性を育みます。

社会が求める「問い続ける力」

未知の課題に対応するには、指示待ちではなく、自分で考える人が大切だからです。現代社会は、気候変動、少子高齢化、AI技術の進展など、複雑で答えのない課題に満ちています。これらの課題に向き合うには、既存の知識や方法論だけでは不十分です。

必要なのは、状況を多角的に観察し、本質的な問いを立て、仮説を検証し続ける姿勢です。良質な探究学習を行うには、今持っている知識や経験をさらに深く追求し掘り下げ、新しい可能性を見つける、まさに「宝探し」のようなプロセスが必要だと言えます。

教室で実践できる「問い続ける力」の育成法

では、具体的にどのようにして「問い続ける力」を育めばよいのでしょうか。以下に、実践的な方法を紹介します。

1. リフレクションの習慣化

リフレクションのフレームを活用し、さらにその内容を蓄積、その履歴を基に教員が適切なフィードバックをすることで、より探究学習の深みや広がりが出てきます。毎回の探究活動後に、以下のような問いかけを行います:

- 今日の活動で新たに生まれた疑問は何か?

- 当初の問いは、どのように変化したか?

- 次に探究したいことは何か?

2. 「なぜ」を5回繰り返す

表面的な現象から本質的な問題へと掘り下げるために、「なぜ」を繰り返す手法は効果的です。例えば:

- なぜ、若者の投票率は低いのか?

- なぜ、政治に関心を持てないのか?

- なぜ、自分の一票が影響を与えないと感じるのか?

- なぜ、政治と日常生活の繋がりを実感できないのか?

- なぜ、政治教育が身近な問題と結びついていないのか?

このプロセスを通じて、生徒は問題の本質により近づいていきます。

3. 対話を通じた問いの深化

探究学習では内外問わずさまざまな人と対話し、協働しながら学びを深めることが求められています。他者との対話は、自分だけでは気づけない視点や新たな問いを生み出します。

グループディスカッションでは、以下のようなルールを設けると効果的です:

- 批判ではなく、「もしかしたら…」という仮説を提示する

- 「それってどういうこと?」と深掘りする質問を奨励する

- 異なる視点からの問いを歓迎する

4. 失敗を恐れない環境づくり

問い続けるためには、「間違った問いを立ててはいけない」という恐れを取り除く必要があります。問いが抽象的なものや哲学的なものであると、考えるのがつらかったり、探究学習が進まなくなってしまう場合もあります。まずは身近で具体的な問いから始め、徐々に抽象度を上げていくアプローチが有効です。

Study Valley TimeTactで実現する、深い探究学習

「問い続ける力」を育むためには、適切なツールとサポートが不可欠です。Study Valley TimeTactは、探究学習における問いの設定から深化まで、包括的にサポートするプラットフォームです。

問いを可視化し、発展させる機能

TimeTactの「探究マップ」機能では、生徒が立てた問いとその発展過程を視覚的に記録できます。一つの問いから派生した新たな問いを線で結び、思考の広がりを俯瞰することで、探究の深まりを実感できます。

対話を促進する協働ワークスペース

クラス内での問いの共有や、他の生徒からのフィードバックを簡単に行える機能により、対話的な学びが自然に生まれます。異なる視点からの問いかけが、新たな探究の方向性を示してくれることもあります。

探究プロセスの蓄積と振り返り

すべての探究活動の記録が蓄積されるため、生徒は自分の問いがどのように変化・発展してきたかを振り返ることができます。このメタ認知の機会が、より質の高い問いを生み出す力を育みます。

教員の指導をサポートする分析機能

教員は、クラス全体の探究傾向や、個々の生徒の問いの深まり具合を把握できます。適切なタイミングで適切な問いかけを行うことで、生徒の探究をより深いレベルへと導くことが可能です。

まとめ:探究の本質は「問い続ける」こと

探究学習の目的は、正解を見つけることではありません。変化の激しい現代社会で必要とされる「主体的に考えて課題設定する力」こそが、探究学習で育むべき最も重要な力なのです。

生徒たちが将来、予測不可能な社会課題に直面したとき、必要なのは既存の答えを知っていることではなく、新たな問いを立て続ける力です。その問いから仮説を立て、検証し、また新たな問いへと進んでいく。この終わりなき探究のプロセスこそが、イノベーションを生み出し、社会を前進させる原動力となります。

教員の皆様には、ぜひ「答え」への執着から離れ、生徒の「問い」を大切にする指導を心がけていただきたいと思います。そして、Study Valley TimeTactのようなツールを活用しながら、生徒一人ひとりの「問い続ける力」を最大限に引き出していただければ幸いです。

探究学習は、単なる学習方法ではありません。それは、生徒たちが自分自身と社会の可能性を問い続け、より良い未来を創造していくための、生涯にわたる姿勢を育む教育なのです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。