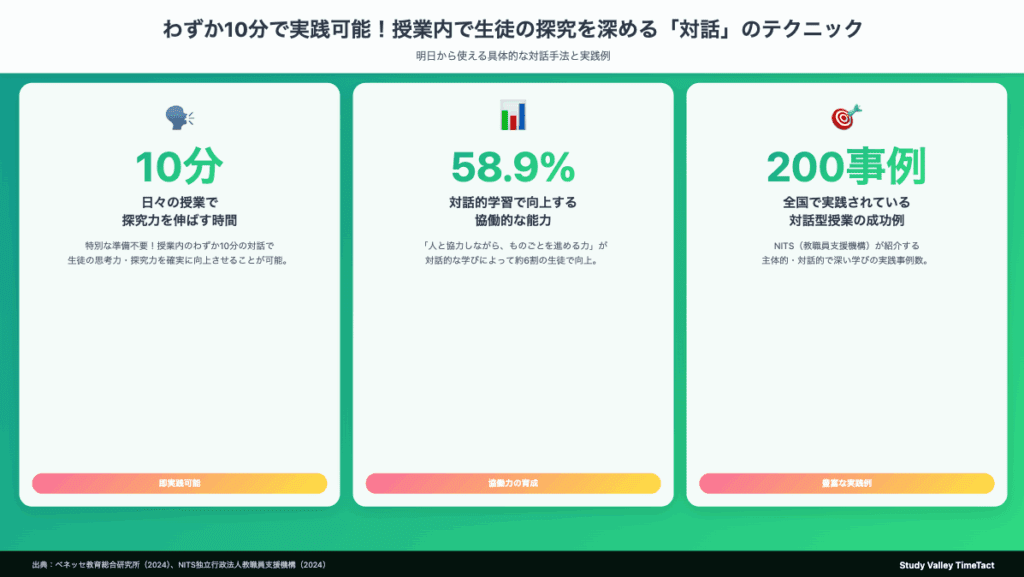

わずか10分で実践可能:授業内で生徒の探究を深める「対話」のテクニック

「探究の時間が足りない」「生徒の思考が深まらない」多くの先生方が抱える悩みです。しかし、実は日々の授業の中のわずか10分間で、生徒の探究力を大きく伸ばすことができます。それが「対話的アプローチ」です。特別な準備も不要、今すぐ実践できる対話のテクニックを使えば、生徒の思考は驚くほど深まり、主体的な学びが加速します。本記事では、明日の授業から使える具体的な対話手法を、実践例とともに解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

なぜ「対話」が探究を深めるのか:脳科学が明かす学習効果

対話による学習効果は、単なる経験則ではありません。脳科学の研究により、対話が思考を深化させるメカニズムが明らかになっています。

対話がもたらす4つの認知的効果

1. メタ認知の活性化

- 自分の考えを言語化する過程で、思考を客観視する能力が向上

- 「なぜそう考えたのか」を説明することで、思考プロセスが明確化

- 他者の視点を取り入れることで、多角的な思考が可能に

2. 知識の再構築

- 既存の知識と新しい情報を結びつける機会が増加

- 曖昧だった理解が、説明を通じて明確化される

- 誤解や思い込みに気づき、修正する機会を得る

3. 創造的思考の促進

- 異なる視点の交差により、新たなアイデアが生まれる

- 「もしも」「なぜ」という問いかけが、仮説思考を活性化

- 安心して失敗できる環境が、大胆な発想を促す

4. 学習動機の向上

- 自分の考えが認められる体験が、学習への意欲を高める

- 仲間との知的な交流が、学びの楽しさを実感させる

- 主体的な参加意識が、深い学習への動機づけとなる

従来の「発問」と「対話」の決定的な違い

【従来の発問型授業】

- 教師:「この問題の答えは?」→ 生徒:「〇〇です」→ 教師:「正解」

- 一問一答の繰り返しで、思考の広がりが限定的

- 正解を求める圧力が、創造的思考を阻害

【対話型アプローチ】

- 教師:「なぜそう考えたの?」→ 生徒:「それは…」→ 教師:「なるほど、では…」

- 思考の連鎖により、理解が段階的に深化

- プロセスを重視することで、多様な思考を促進

今すぐ使える!10分間対話テクニック「5つの基本型」

実際の授業で即座に活用できる、効果的な対話テクニックを紹介します。

1. 「なぜ?」の連鎖法(3分)

【手法】

生徒の発言に対して「なぜ?」を3回繰り返す

【実践例】

生徒:「環境問題は重要だと思います」

教師:「なぜ重要だと思うの?」

生徒:「将来の地球のためです」

教師:「なぜ将来の地球のことを考える必要があるの?」

生徒:「私たちの子どもたちが困るからです」

教師:「なぜ子どもたちのことを考えることが大切なの?」

生徒:「それは…(深い思考へ)」

【効果】

- 表面的な理解から本質的な理解へ移行

- 価値観や前提を問い直す機会

- 論理的思考力の向上

2. 視点転換法(2分)

【手法】

異なる立場からの見方を促す質問

【実践例】

「もし君が〇〇の立場だったら、どう考える?」

「この問題を宇宙人が見たら、どう思うかな?」

「100年後の人々は、この課題をどう評価するだろう?」

【効果】

- 固定観念からの脱却

- 共感力と想像力の育成

- 多角的思考の習慣化

3. 具体化・抽象化の往復法(3分)

【手法】

抽象的な概念を具体例で説明させ、逆に具体例から抽象的な原理を導き出させる

【実践例】

教師:「『協力』って、具体的にはどんな行動?」

生徒:「掃除を手伝うとか…」

教師:「他には?もっと違う場面では?」

生徒:「勉強を教え合うとか」

教師:「じゃあ、それらに共通することは何?」

【効果】

- 概念の深い理解

- 応用力の向上

- 論理的な思考構造の構築

4. 仮説設定法(1分)

【手法】

「もしも〜だったら」という仮定の問いかけ

【実践例】

「もしスマホがなかったら、この問題はどう変わる?」

「もし予算が無限にあったら、どんな解決策を考える?」

「もし魔法が使えたら、何を最初に変える?」

【効果】

- 創造的思考の活性化

- 制約条件の認識と打破

- 柔軟な発想力の育成

5. つなぎ合わせ法(1分)

【手法】

複数の生徒の意見を関連づける

【実践例】

「Aさんの意見とBさんの意見、どこが似ていて、どこが違う?」

「この二つの考えを組み合わせたら、どんな新しいアイデアが生まれる?」

「みんなの意見に共通している点は何だろう?」

【効果】

- 協働的な知識構築

- 統合的思考力の向上

- クラス全体の一体感醸成

対話を成功させる「場づくり」の極意

対話テクニックの効果を最大化するには、安心して発言できる環境づくりが不可欠です。

心理的安全性を高める5つの工夫

1. 「間違い歓迎」の文化づくり

- 「面白い視点だね」「その発想はなかった」という肯定的反応

- 間違いから学ぶプロセスを可視化

- 教師自身も「分からない」を素直に表現

2. 沈黙の活用

- 質問後、最低5秒は待つ(思考時間の確保)

- 「じっくり考えてごらん」という声かけ

- 沈黙を恐れない雰囲気づくり

3. 非言語コミュニケーションの重視

- アイコンタクトで「聞いているよ」のメッセージ

- うなずきで理解と共感を示す

- 開いた姿勢で受容的な態度を表現

4. ペア・グループでの準備時間

- 全体発表前に少人数で意見交換

- 「隣の人と30秒相談してみて」という気軽な促し

- 段階的に発言のハードルを下げる

5. 発言の可視化

- 生徒の意見を板書やICTで共有

- 思考の過程を図式化

- 全員の貢献を形に残す

実践事例:各教科での10分間対話の活用法

対話型アプローチは、すべての教科で活用可能です。具体的な実践例を紹介します。

国語科での実践例

【場面】小説の読解(主人公の心情理解)

【対話例】

教師:「主人公はなぜこの行動をとったと思う?」

生徒A:「友達を助けたかったから」

教師:「なるほど。でも、別の方法もあったよね?なぜこの方法を選んだんだろう?」

生徒B:「きっと時間がなかったから」

教師:「時間がないときの判断って、その人の何を表すかな?」

数学科での実践例

【場面】問題解決の過程共有

【対話例】

教師:「この問題、どこから手をつけた?」

生徒:「まず図を描きました」

教師:「いいね!なぜ図から始めたの?」

生徒:「頭の中だけだと分からなくなるから」

教師:「みんな、この考え方どう思う?他の問題でも使えそう?」

理科での実践例

【場面】実験結果の考察

【対話例】

教師:「予想と違う結果が出たね。なぜだと思う?」

生徒:「温度が関係しているかも」

教師:「面白い仮説!どうやって確かめる?」

生徒:「温度を変えて同じ実験をする」

教師:「素晴らしい。科学者みたいな考え方だね」

社会科での実践例

【場面】歴史的事象の多面的理解

【対話例】

教師:「この政策、当時の農民はどう思ったかな?」

生徒:「きっと反対だったと思います」

教師:「なぜ?でも賛成した農民もいたかもしれないよ?」

生徒:「そうか…場所によって違ったのかも」

教師:「いい気づき!歴史って一つの見方だけじゃないんだね」

Study Valley TimeTactで実現する、対話型探究の効果測定と改善

対話型アプローチの効果を最大化するには、生徒の思考の変化を可視化し、継続的に改善することが重要です。Study Valley TimeTactは、対話を通じた探究の深まりを支援する機能を提供しています。

思考プロセスの記録・分析機能

- 音声認識による対話記録:授業中の対話を自動でテキスト化

- 思考の深まり分析:発言内容から思考レベルを自動評価

- キーワード抽出:生徒の関心や理解度を可視化

- 成長の軌跡表示:個人・クラス全体の変化を追跡

教師の対話スキル向上支援

- 効果的な問いかけ例の提案:場面に応じた質問例をAIが提示

- 対話パターン分析:自身の発問傾向を客観的に把握

- ベストプラクティス共有:優れた対話事例を教員間で共有

- リフレクション支援:授業後の振り返りをサポート

生徒の主体的な学びを促進

- 対話履歴の振り返り:自分の発言と思考の変化を確認

- peer to peer対話:生徒同士の対話を促進する仕組み

- 探究テーマとの接続:日々の対話を探究活動に活かす

TimeTactを活用することで、感覚的に行っていた対話指導が、データに基づく科学的なアプローチへと進化します。

まとめ:明日から始める、対話で変わる教室

わずか10分の対話で、生徒の思考は確実に深まります。特別な準備も、高度なスキルも必要ありません。「なぜ?」「どうして?」「他には?」という簡単な問いかけから始めてみてください。

大切なのは、正解を求めることではなく、生徒の思考プロセスに寄り添うことです。間違いを恐れず、沈黙を活かし、多様な意見を歓迎する。そんな教室では、生徒たちの探究心が自然と花開いていきます。

対話型アプローチは、探究学習だけでなく、すべての教科、すべての場面で活用できる普遍的な手法です。明日の授業で、ぜひ一つでも試してみてください。きっと、生徒たちの新たな一面に出会えるはずです。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。