経済産業省「未来の教室」が運営する「STEAMライブラリー」に参画している株式会社ナスピアは、東京2020オリンピックを機に建設された新しい国立競技場を題材にした「『杜のスタジアム』にみる次世代都市づくり」というコンテンツを提供しています。

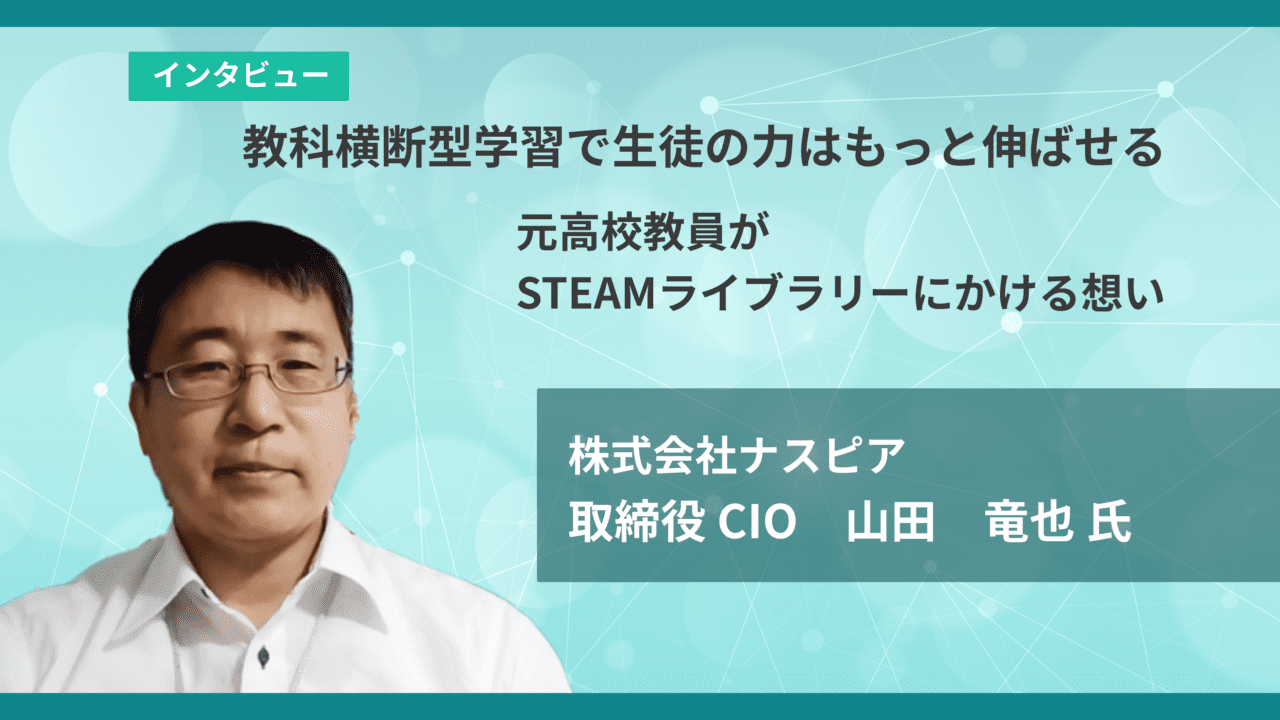

今回は制作の経緯やそのポイントなどを株式会社ナスピアの山田竜也氏に伺いました。NHKの貴重な映像資料を使っているというコンテンツについて、元・教員目線での子供を惹きつけるポイントや授業の進め方のアドバイス、教科横断型で学ぶことのメリットなどを伺いました。

プロフィール

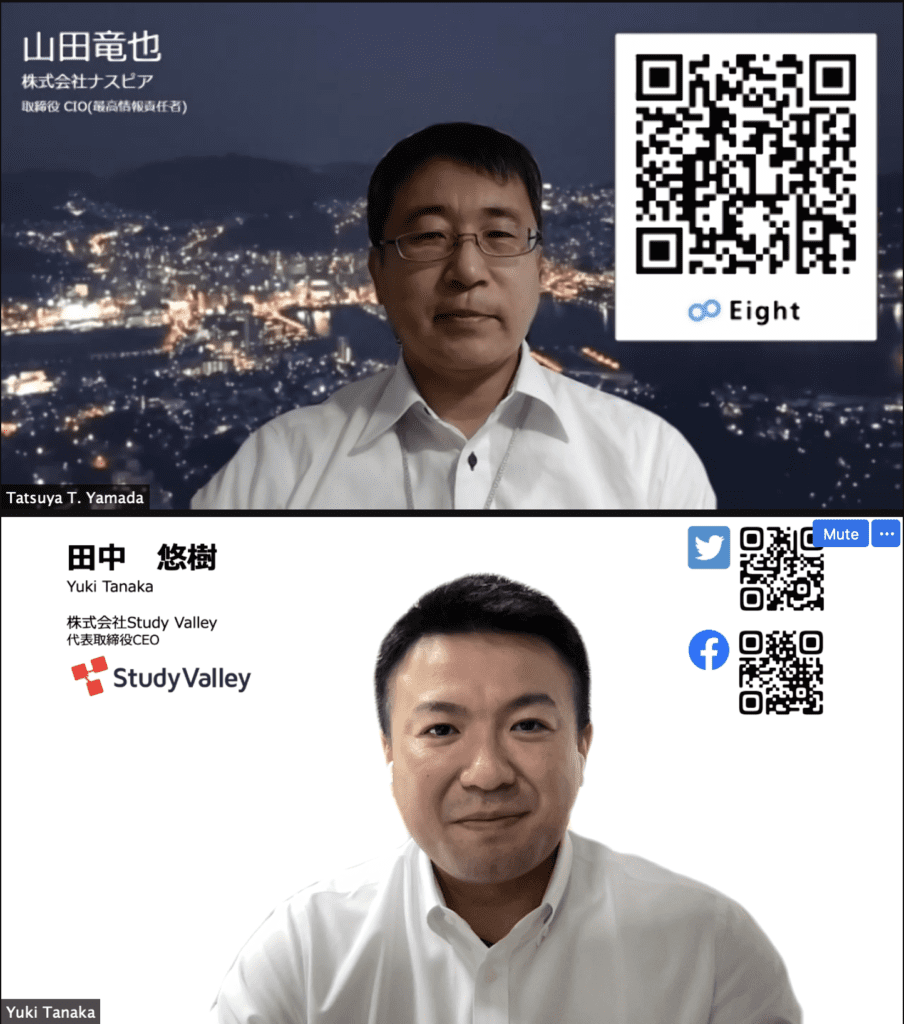

山田 竜也(やまだ たつや) 様

株式会社ナスピア 取締役CIO(最高情報責任者)

大阪教育大学大学院修了。 高校・高等専修学校で非常勤講師として勤務後、「かわべ天文公園」主任研究員などを経て株式会社ナスピアに参加。 甲南大学にて教鞭も執っている。

株式会社ナスピア

KNOWLEDGE(ナレッジ=知識)とSPEAR(スピア=槍)を合わせた社名。「楽しみ」「驚き」「意欲」を創造するものづくりによって社会に貢献しようとする会社。

大学での教材コンテンツ制作、NHK Eテレ番組WEBサイト制作など、教育系に特化した開発を行っている。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

「街づくり」は最高の教科横断型教材テーマ!

早速なのですが、なぜ今回、「『杜のスタジアム』にみる次世代都市づくり」というトピックで教材を制作されたのでしょうか?経緯を教えて頂けますか?

もともと教員時代から、STEAM教育のように教科横断型で学ぶ方が面白いし教育効果も高い、と考えていたので、ぜひやりたいと。

「理科ねっとわーく」でプロジェクトを主導していただいたNHKエンタープライズさんがバックアップに回ってくださり、ナスピア主体でコンテンツ作成を行いました。

NHKの貴重映像を教材に!旧国立競技場の解体から新国立競技場の建設まで

せっかくなので新しい国立競技場の計画書から紐解いていって、都市づくりをテーマに、スポーツや芸術文化、歴史、技術やそれに関する数字など関連する分野を絡めた教科横断型の教材にすることになりました。

理科分野、スポーツから防災、伝統、バリアフリー、SDGsまで・・・先生泣かせな充実度!

物理、化学、生物の理科分野はまず全部入っていますよね。 建物の強度計算のところで物理が、コンクリートの成分についてとか、劣化に関しては化学が入っていますね。都市環境を作る上で緑地帯をどうやって作るか、どのような希少生物がいるのかなどは生物に関わってきます。

地学は防災についてですね。地震と水害が入っています。体育は当然ながらスポーツがありますので、市民スポーツと健康がどう街づくりと関わるのかを学べます。

あとは文化ですね。有形のものであれば、都市計画において、どう文化財などを保護するのか、無形のものであれば、お祭りなどの伝統をどう街が受け継いできたか。またユニバーサルデザインとかバリアフリーなどの観点は家庭科になります。

【『杜のスタジアム』にみる次世代都市づくりで学べる教科領域の例】

物理・・・建物の強度計算など

化学・・・コンクリートの成分、劣化についてなど

生物・・・緑地帯、希少生物の調査、林業など

地学・・・防災(地震、水害)など

体育・・・市民スポーツと健康など

文化・・・文化財保護、伝統の継承など

家庭科・・・ユニバーサルデザイン、バリアフリーなど

SDGsについても10のカテゴリーにまたがっていて、自分で見て「多いな!」と(笑)

先生がやりたいところだけ選んでOK。複数の教科の先生が組むのもあり

実証授業を拝見したのですが、中学校では理科と社会の先生が組んで、各グループに好きに選ばせていました。

東京都立の工業高校の建築科でやって頂いたときは、防災面がテーマだったので、防災のコマにフォーカスしてやっていました。工業高校には親和性の高いトピックですね。

高校は建築科の生徒だったので、内容に興味を持ってもらえて、授業もとても盛り上がっていましたね。ただ議論として成立させるのはなかなか難しかったようでした。「どうしよう?どうしよう?」って感じで、自分たちの意見を出し合って、ディスカッションしてまとめるというプロセスに慣れていないのかなと感じました。

子供の興味はさまざま。だからこそ多面的な切り口を示すことが重要

「こんな街はイヤ」?生徒に身近な「自分のまち」から興味を引き出す

生徒の意見は違ってOK。結論を統一する必要はない

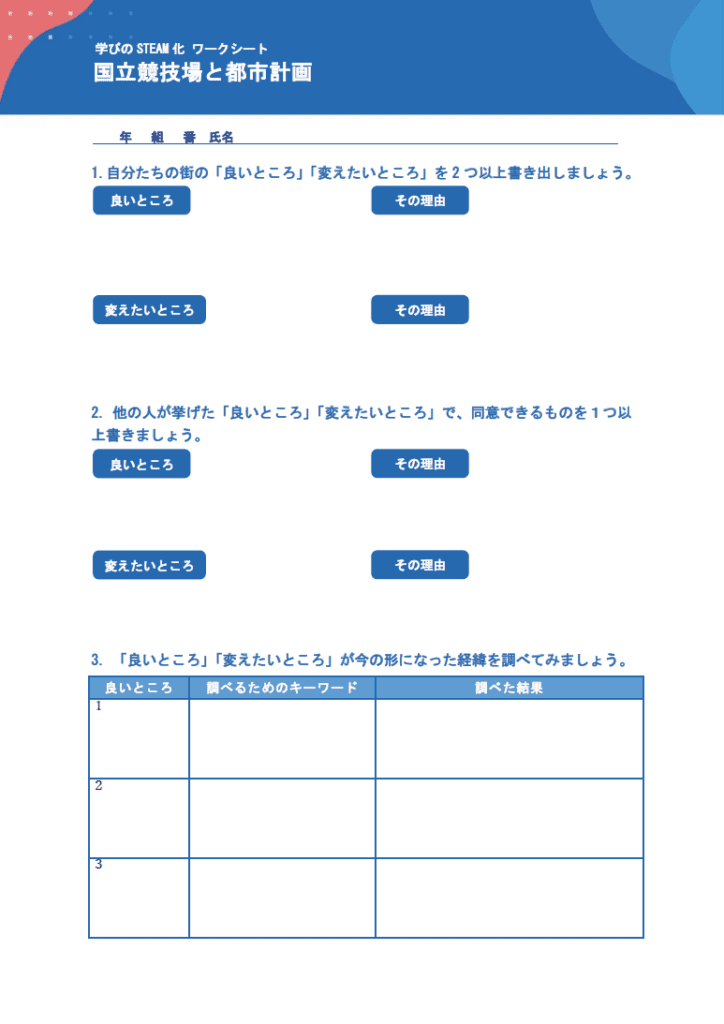

実際、弊社コンテンツの10コマ目のまとめの回は、どんな街にしたいか書いてみようというワークシートになっています。当然一人ひとり意見は違っていてOKです。この結論に統一しようという学びではありませんから。

でも「自分の街の良いところ・変えたいところ」であれば、すごく身近で考えやすいですよね。素晴らしい問いです。

元教員として伝えたいこと「ただ教え込むのはもう止めよう」

そう考えると結局、生徒に興味関心を持ってもらわなければ先に進まないんですよ。興味がなければ、生徒は全然勉強しません。「こんなこと勉強して何になるの?将来役に立つの?」って私も教員時代、言われ続けました。

勉強のキッカケ作りに使ってほしい

大事なのは、このコンテンツで理科なら理科、国語なら国語などの教科の内容をしっかり教えようと思わないことですね。それは正直しんどいと思います。

なぜ教科横断的な学習が必要なのか?そのメリットとは?

山田さんが探究学習のような教科横断的な学習に興味を持たれたのはなぜですか?

自分の専門だけで留まっていても仕方がない

他教科の先生と連携することが生徒の「なるほど!」につながり、成績にも好影響

私が高校で教えていたときも地理の先生と仲が良くて、ここは地理の先生に質問してね、ここは地学の先生に聞いてみてね、というように協力しあっていました。

扇状地を例に取ると、どのように扇状地が出来るのか、というでき方は地学で学びますが、土地活用に関しては地理の分野になります。

地学の授業中に生徒に地図帳を開かせ、扇状地を探させてどのような使われ方をしているかを言わせると、果樹園が多い、となる。なぜ果樹園が多いかというと水はけが良いから。水はけが良い理由は扇状地が砂地だから、と、扇状地の土地活用と扇状地のでき方は当然ながら密接につながっているんですよね。

それぞれの教科の先生が少しだけ他の教科の分野に関わりながら教えると、生徒の「なるほど!」を引き出しやすいと思います。腑に落ちるといいますか。実は教育効果は高いんですよ。STEAM教育も同じだと思います。

田中悠樹 (インタビュワー)

「STEAMライブラリー」システム構築事業者である株式会社 StudyValleyの代表取締役

2011年にゴールドマンサックス証券テクノロジー部に新卒入社。株式会社リクルートホールディングスでは海外のVCを担当。

2020年に株式会社StudyValleyを設立。オンライン学習サービス「アンカー」や業務・学習支援ソフト「TimeTact」の開発や運営を行う。創業1年目でSTEAMライブラリーのシステム構築事業を受託。

STEAMライブラリーとは

経済産業省「未来の教室」が運営する、STEAM教育を通じてSDGsに掲げられる社会課題の解決手法を学べるオンライン図書館

[my_ogp url=’https://www.steam-library.go.jp/content/3′]

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。