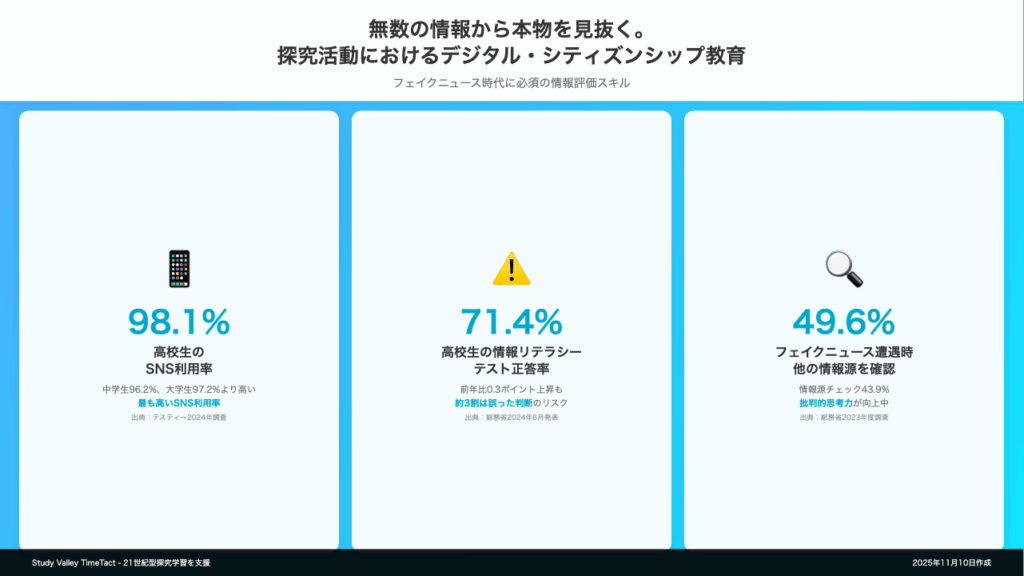

無数の情報から本物を見抜く。探究活動におけるデジタル・シティズンシップ教育

インターネット上には膨大な情報が溢れ、生徒たちは探究活動において、その情報の海から必要なものを選び取る必要があります。しかし、フェイクニュースや偏った情報、信頼性の低いソースも多く存在する現代において、情報を批判的に評価し、適切に活用する力は、探究学習の成否を左右する重要なスキルとなっています。本記事では、探究活動を通じてデジタル・シティズンシップを育成する具体的な方法と、教員が押さえるべきポイントについて解説します。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

探究活動で直面する「情報の質」という根本的課題

総務省の2023年調査によると、高校生の97.8%がインターネットを日常的に利用し、その主な目的の一つが「調べ学習」となっています。しかし、同調査では高校生の約6割が「ネット上の情報の真偽を判断することが難しい」と回答しており、情報リテラシー教育の必要性が浮き彫りになっています。

探究活動における情報収集の落とし穴

実際の探究活動で、生徒たちが陥りやすい問題には以下のようなものがあります:

- 検索上位=信頼できる情報という誤解

- SEO対策された商業サイトが上位表示される現実

- アクセス数と情報の質は必ずしも比例しない

- 広告と記事の境界が曖昧なネイティブ広告の存在

- 確証バイアスによる偏った情報収集

- 自分の仮説に都合の良い情報ばかりを集める傾向

- 反証となる情報を無意識に避ける

- エコーチェンバー現象による視野の狭窄

- 一次情報と二次情報の混同

- オリジナルのデータや研究と、それを引用した記事の区別がつかない

- 伝言ゲームのように歪曲された情報を真実と誤認

- 引用元を辿らずに孫引きを繰り返す

デジタルネイティブ世代の意外な弱点

「デジタルネイティブ」と呼ばれる現代の高校生ですが、デジタル機器の操作には長けていても、情報の質を見極める力は自然には身につきません。むしろ、幼少期からインターネットに親しんでいるがゆえに、以下のような傾向が見られます:

- 情報の発信者や意図を考慮せずに受け入れてしまう

- SNSで拡散された情報を無批判に信じる

- 画像や動画は「真実」だと思い込む(ディープフェイクの認識不足)

- 情報の鮮度(いつの情報か)を確認しない

デジタル・シティズンシップ教育の本質と重要性

デジタル・シティズンシップとは、単なる情報リテラシーを超えて、デジタル社会の責任ある一員として行動する能力を指します。探究活動は、この能力を実践的に身につける絶好の機会となります。

デジタル・シティズンシップの3つの柱

1. 批判的思考力(Critical Thinking)

- 情報の信頼性評価:発信者、目的、根拠、日付を確認する習慣

- 多角的検証:複数の情報源を比較し、偏りを発見する

- 論理的分析:主張と根拠の関係性を検証する

2. 倫理的判断力(Ethical Judgment)

- 著作権の理解:引用のルールと創作者への敬意

- プライバシーの尊重:個人情報の適切な取り扱い

- デジタル・フットプリント:自分の発信が残す痕跡への意識

3. 創造的活用力(Creative Application)

- 情報の統合:収集した情報から新たな価値を生み出す

- 効果的な発信:正確で説得力のある情報発信

- 協働的創造:オンラインツールを活用した共同作業

探究活動で実践する情報評価の具体的手法

では、実際の探究活動の中で、どのように情報の質を評価し、適切に活用すればよいのでしょうか。以下、段階的なアプローチを紹介します。

Step 1: 情報源の信頼性チェック(CRAAPテスト)

アメリカの大学図書館で開発されたCRAAPテストは、情報評価の実践的なフレームワークです:

- Currency(最新性)

- 情報はいつ公開・更新されたか?

- 探究テーマにとって情報の新しさは重要か?

- リンク切れはないか?

- Relevance(関連性)

- 情報は探究テーマに直接関係しているか?

- 想定読者は誰か?(専門家向け/一般向け)

- 他により適切な情報源はないか?

- Authority(権威性)

- 著者・発行者は誰か?その専門性は?

- 連絡先は明記されているか?

- URLドメインから組織の性質が分かるか?(.edu/.gov/.com等)

- Accuracy(正確性)

- 情報の出典は明示されているか?

- 他の信頼できる情報源と一致するか?

- 明らかな誤字脱字や事実誤認はないか?

- Purpose(目的)

- 情報提供の目的は何か?(教育/販売/説得等)

- 事実と意見は区別されているか?

- 偏見や特定の立場への誘導はないか?

Step 2: ファクトチェックの実践

生徒が自らファクトチェックを行うための具体的な手順:

1. 横断的検証(Lateral Reading)

一つのサイトに留まらず、複数のタブを開いて情報を検証する手法です:

- 問題のサイトから離れて、そのサイト自体の評判を調べる

- 著者や組織の背景情報を他のソースで確認

- 主張されている事実を独立した情報源で検証

2. 逆画像検索の活用

画像の出所や改変を調べる技術:

- Google画像検索やTinEyeを使用

- 画像の初出や文脈を確認

- 加工や切り取りの有無を検証

3. 一次資料への遡及

引用の連鎖を遡って原典を確認:

- 統計データは公的機関の原データを確認

- 研究論文は学術データベースで原文を検索

- 歴史的事実は複数の学術的資料で裏付け

Step 3: 情報の適切な活用と引用

信頼できる情報を見つけたら、それを適切に活用することが重要です:

学術的誠実性の実践

- 適切な引用形式の習得:APA、MLAなどの引用スタイルを理解

- パラフレーズの技術:単なるコピペではなく、自分の言葉で再構成

- 引用と自分の考えの区別:どこまでが他者の意見で、どこからが自分の考察かを明確に

教員が実践すべき指導方法とサポート体制

デジタル・シティズンシップ教育を効果的に行うためには、教員の適切な指導が不可欠です。

段階的な指導アプローチ

初級:基礎的な情報評価スキル

- 信頼できるサイトリストの提供:最初は教員が推奨サイトを提示

- 簡単なチェックリストの活用:5W1Hで情報を整理する練習

- 具体例を使った演習:フェイクニュースと本物のニュースを比較

中級:批判的思考の育成

- 情報の比較分析課題:同じトピックの異なる立場の記事を比較

- ディベート形式の授業:情報の信頼性を議論する機会

- メディアリテラシー講座:専門家を招いた特別授業

上級:自律的な情報活用

- 独自の評価基準作成:生徒自身が情報評価ルーブリックを開発

- ピアレビューの実施:生徒同士で情報源を相互評価

- 情報発信者としての経験:自ら正確な情報を発信する責任を体験

よくある指導上の課題と対処法

課題1:「Wikipedia禁止」の是非

対処法:Wikipediaを「出発点」として活用する方法を教える

- 記事下部の参考文献リストの活用法を指導

- 編集履歴や議論ページの確認方法を教える

- 他の情報源と組み合わせた検証の重要性を強調

課題2:生徒の「コピペ」への対応

対処法:コピペ検出よりも、適切な引用指導に注力

- なぜ剽窃がいけないのか、倫理的側面から議論

- 自分の言葉で表現することの価値を体験させる

- 段階的にパラフレーズのスキルを指導

Study Valley TimeTactで実現する体系的な情報教育

デジタル・シティズンシップ教育を探究活動に統合するには、適切なツールとカリキュラムが必要です。Study Valley TimeTactは、この課題に対する包括的なソリューションを提供します。

TimeTactの情報リテラシー支援機能

1. 情報評価トレーニングモジュール

- インタラクティブな演習問題:実際のウェブサイトを題材にした評価練習

- 段階的なスキルアップ:レベルに応じた課題の自動提供

- 即時フィードバック:間違いから学ぶ仕組み

2. 安全な情報検索環境

- 教育用検索フィルター:信頼性の低いサイトを自動除外

- 推奨情報源データベース:分野別の信頼できる情報源リスト

- 引用支援ツール:正しい引用形式を自動生成

3. 協働的な情報検証システム

- ピアレビュー機能:生徒同士で情報源を評価し合う

- 教員承認ワークフロー:重要な情報源は教員がチェック

- 優良事例の共有:良い情報評価の例を学校全体で共有

導入校での成果

「TimeTactの情報評価モジュールを導入してから、生徒の探究レポートの質が格段に向上しました。特に、引用の適切性が85%改善し、情報源の多様性も2.3倍に増加しました」(公立高校 探究主任)

「フェイクニュースに関する生徒の意識が大きく変わりました。9割以上の生徒が、日常的に情報の信頼性を確認する習慣を身につけています」(私立高校 情報科教諭)

まとめ:情報社会を生き抜く力を探究活動で育てる

デジタル・シティズンシップは、21世紀を生きる生徒たちにとって必須の能力です。探究活動は、この能力を実践的に身につける最良の機会となります。単に「ネットで調べる」のではなく、情報を批判的に評価し、倫理的に活用し、創造的に発信する。この一連のプロセスを通じて、生徒たちは情報社会の責任ある市民へと成長していきます。

教員の皆様には、情報の「門番」ではなく、生徒が自ら情報を評価できるようになるための「ガイド」としての役割が求められます。完璧を求めるのではなく、失敗から学ぶ機会を提供し、段階的にスキルを向上させていくことが重要です。

Study Valley TimeTactは、このような21世紀型の探究学習を支援し、生徒たちが情報社会で活躍するための確かな基盤を築きます。デジタル・シティズンシップ教育を通じて、次世代のリーダーを育てていきましょう。

【高校の探究担当の先生へ】

当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。

現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。

【企業のCSR広報ご担当者様へ】

CSR広報活動の強い味方!

探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。

まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。

また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。

2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。

2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。